シニアゴルファー必見!飛距離が落ちても90を切る、ヤーデージポスト戦略の極意

年齢とともに飛距離が落ちてくるのは、すべてのゴルファーが避けて通れない現実です。60代、70代になると、かつては軽々と飛ばせていた距離が届かなくなり、「もう90を切るのは無理かな…」と諦めかけている方も多いのではないでしょうか。

しかし、ちょっと待ってください。実は飛距離の低下は、スコアアップの妨げにはなりません。むしろ、この変化をチャンスと捉え、「戦略的なゴルフ」にシフトすることで、これまで以上に良いスコアを出せる可能性があるのです。

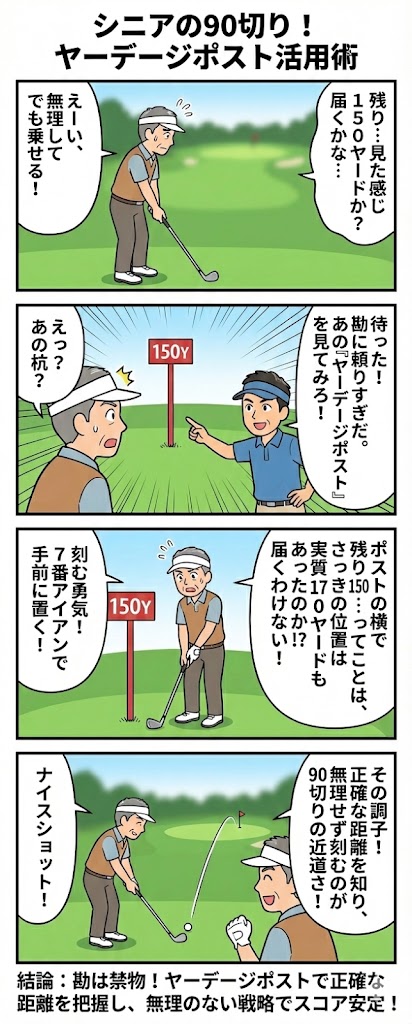

本記事では、コース上の「ヤーデージポスト」を味方につけて、飛距離が落ちても90を切るための極意を徹底解説します。プロゴルファーも実践する「賢く攻める」戦略的思考と、ヤーデージポストの活用法を身につければ、あなたのゴルフライフは劇的に変わるでしょう。

ヤーデージポストとは?シニアゴルファーにとっての最強ツール

ゴルフコースに立つヤーデージポスト

まずは基本中の基本、ヤーデージポストについておさらいしましょう。ゴルフコースでよく見かける色付きの杭や標識、それがヤーデージポストです。

ヤーデージポストの基本情報

一般的には以下の距離地点に設置されており、グリーンまでの残り距離を示しています:

- 赤色のポスト: 100ヤード

- 白色のポスト: 150ヤード

- 青色のポスト: 200ヤード

ただし、これはあくまで一般的な例です。コースによって色分けが異なることもありますし、ポストの数字がグリーン中央までなのか、グリーンフロントまでなのかも確認が必要です。ラウンド前にスタートハウスやキャディに確認するクセをつけましょう。

「ヤーデージマーカー」とも呼ばれますが、多くのベテランゴルファーには「ヤード杭」として親しまれています。最近では、GPS距離計やスマートフォンアプリも普及していますが、ヤーデージポストは電池切れの心配もなく、コース上で確実に距離を把握できる信頼性の高いツールなのです。

シニアゴルファーこそヤーデージポストを活用すべき理由

飛距離に自信がなくなってきたシニアゴルファーにとって、このヤーデージポストは単なる距離表示以上の価値があります。

なぜなら、限られた飛距離を最大限に活かすためには、正確な距離把握が不可欠だからです。

若い頃のように「だいたいこのくらい」という感覚だけでは、ミスショットやクラブ選択のミスが増えてしまいます。正確な距離を把握し、それに基づいた戦略的なクラブ選択をすることで、限られた飛距離でも確実にグリーンを攻略できるのです。

ヤーデージポストの正しい見方と注意点

シニアゴルファー必見!飛距離が落ちても90を切る、ヤーデージポスト戦略の極意

ヤーデージポストを効果的に活用するためには、正しい見方を理解しておく必要があります。

基本的な読み取り方

ヤーデージポストに記載されている数字は、基本的にその位置からグリーンの中央までの距離を表しています。例えば、150ヤードの白いポストがあれば、その場所からグリーン中央まで150ヤードということです。

ただし、コースによって測定基準が異なる場合があります:

- グリーン中央まで: 最も一般的な測定方法

- グリーンフロント(手前)まで: 一部のコースで採用

- グリーンセンター(旗の位置)まで: 稀なケース

ピン位置による調整が重要

グリーンは通常30〜40ヤードの奥行きがあります。ピンが手前に立っているか奥に立っているかで、実際の距離は大きく変わります。

ピン位置の簡単な見分け方:

- ピンに赤い旗: グリーン手前(ポストの距離から5〜10ヤード引く)

- ピンに白い旗: グリーン中央(ポストの距離そのまま)

- ピンに青い旗: グリーン奥(ポストの距離に5〜10ヤード足す)

ただし、すべてのコースでこの色分けが採用されているわけではありません。メンバーコースであれば、事前にキャディマスター室で確認しておくと良いでしょう。

地形による誤差を考慮する

ヤーデージポストの距離は、あくまで「平面上の距離」です。実際のゴルフコースには起伏があるため、以下のような調整が必要になります:

- 打ち上げ: 表示距離より1〜2番手上のクラブを選択

- 打ち下ろし: 表示距離より1〜2番手下のクラブを選択

「私は最初、ヤーデージポストの数字をそのまま信じて、打ち上げホールで何度もグリーン手前に落としてしまいました。今では、打ち上げなら必ず1番手上げることを徹底しています」(田中さん・68歳・ゴルフ歴35年)

こうした実践的な知識を積み重ねることで、ヤーデージポストはあなたの強力な味方になるのです。

シニアゴルファーのためのヤーデージポスト活用戦略

ゴルフコースでのヤーデージポスト活用シーン

ここからが本題です。飛距離が落ちてきたシニアゴルファーが、ヤーデージポストを活用して90を切るための具体的な戦略をご紹介します。

1. 自分の「実飛距離」を正確に把握する

まず最初に行うべきは、自分の各クラブの「実飛距離」を正確に把握することです。これは戦略立案の基礎となる最重要項目です。

練習場での飛距離とコースでの実飛距離は大きく異なります。

練習場は平坦で、練習用ボールを使用し、マットの上から打つため、実際よりも飛距離が出やすい環境です。一方、コースでは芝の上から打ち、風の影響を受け、プレッシャーもかかります。

実飛距離の測定方法:

- 方法1: フラットな場所でヤーデージポストを目安に各クラブを5〜10球打ち、平均距離を測定

- 方法2: GPS距離計やスマートフォンアプリ(「ゴルフナビ」「楽天GORA」など)を併用して正確な距離を確認

- 方法3: コースマネジメントノートを作成し、各ラウンドでの実測値を記録

各クラブで記録すべき3つの飛距離:

- 通常ショット(8割の力): 最も使用頻度が高い

- フルショット(10割の力): ここぞという時のために

- コントロールショット(7割の力): 正確性を重視したい時に

「私は75歳になってから、全クラブの飛距離を測り直しました。7番アイアンは若い頃150ヤードでしたが、今は135ヤード。この現実を受け入れてから、クラブ選択のミスが激減しました」(山本さん・76歳・ゴルフ歴42年)

重要なのは、固定概念を捨てることです。 「7番アイアンは150ヤード」といった思い込みではなく、「自分の7番アイアンは今135ヤード」という現実的な認識が、ヤーデージポスト戦略の第一歩となります。

2. 「手前からのアプローチ」を最大の武器にする

シニアゴルファーにとって最大の武器となるのが、「手前からのアプローチ」です。飛距離が落ちてきたからこそ、グリーン手前50〜80ヤードからのアプローチ精度を高めることで、スコアを大きく改善できます。

発想の転換が鍵: 「グリーンに乗せよう」→「自分が得意な距離に残そう」

この戦略の美しさは、若手ゴルファーとの違いを武器に変えられる点にあります。若手は力任せに打ってグリーンを直接狙いますが、シニアゴルファーは計算されたアプローチで確実に寄せていく。これこそが「賢いゴルフ」の真髄です。

実例:Aさん(78歳・ゴルフ歴40年)の戦略転換

「私は75歳になってから、無理に7番アイアンでグリーンを狙うのをやめました。代わりに9番アイアンで手前に落として、得意の50ヤードアプローチで寄せる作戦に切り替えたところ、スコアが10も縮まったんです。グリーンを直接狙って外すより、確実に2オンする方が圧倒的にスコアが良いことに気づきました」

アプローチ距離の設定方法:

- 練習グリーンで30ヤード、50ヤード、70ヤードからそれぞれ10球ずつ打つ

- 最もピンに寄った距離を「得意な距離」として記録

- その距離に残るよう逆算してティーショット、セカンドショットを打つ

特に100ヤードのヤーデージポストを目安にすると、そこから先のアプローチ戦略が立てやすくなります。100ヤードポストを見つけたら、「ここから自分の得意な距離まであと何ヤードか」を計算する習慣をつけましょう。

もっと詳しくコースマネジメントを学びたい方は:

スコア100切りを目指す!

アベレージゴルファーのレベルと上達への近道を解説

3. ヤーデージポストを使った「安全圏」の設定

ヤーデージポストを活用する上で極めて重要なのが「安全圏」の考え方です。飛距離が落ちてきたシニアゴルファーにとって、ハザードを避けることはスコアメイクの基本中の基本です。

ビッグナンバーを叩かないことが90切りの絶対条件です。

例えば、池越えの150ヤードのショットがある場合を考えてみましょう。若い頃なら7番アイアンで余裕で越えられたかもしれません。しかし、飛距離が落ちた今では、6番アイアンでも届くか不安…。

そんな時こそ、ヤーデージポストを使って「安全圏」を設定します。

安全圏設定の具体例:

- 150ヤードのポストが池の手前にある場合: ポストより10ヤード手前を目標に打つ(実質140ヤード地点が目標)

- 200ヤードのポストがバンカーの先にある場合: ポストより20ヤード手前を目標に打つ(実質180ヤード地点が目標)

- 100ヤードのポストがOBラインの近くにある場合: ポストより15ヤード手前を目標に打つ(実質85ヤード地点が目標)

このように「余裕を持った目標設定」をすることで、ミスによる大叩きを防ぎ、安定したスコアメイクが可能になります。

実例:佐藤さん(72歳・ゴルフ歴38年)の経験談

「以前は『ギリギリ届くかも』と思って攻めて、池ポチャやOBを連発していました。今は150ヤードの池越えがあったら、迷わず140ヤード地点を狙います。結果的にそこから60〜70ヤードのアプローチになりますが、池に入れて3打損するより、確実に2打で乗せる方が絶対に有利です」

特にOBやペナルティエリアがある場所では、ヤーデージポストを参考に「攻めない選択」も重要な戦略です。1打余分にかかっても、大叩きのリスクを避けることが、結果的にスコアアップにつながるのです。

4. 風の影響を数値化して対応する

風の影響は、飛距離が落ちてきたシニアゴルファーにとって非常に大きな要素です。ヤーデージポストで基本距離を把握した上で、風の影響を数値化して対応しましょう。

風の強さを感じ取る方法:

- 弱い風(1〜2m): 頬に風を感じる程度

- 中程度の風(3〜5m): 髪が乱れる、旗がはためく

- 強い風(6m以上): 体が押される感覚、立っているのが辛い

風による飛距離調整の目安:

向かい風の場合:

- 弱い向かい風(1〜2m):5%増し(150ヤードなら約8ヤード増し)

- 中程度の向かい風(3〜5m):10%増し(150ヤードなら約15ヤード増し)

- 強い向かい風(6m以上):15〜20%増し(150ヤードなら約23〜30ヤード増し)

追い風の場合:

- 弱い追い風(1〜2m):5%減(150ヤードなら約8ヤード減)

- 中程度の追い風(3〜5m):10%減(150ヤードなら約15ヤード減)

- 強い追い風(6m以上):15〜20%減(150ヤードなら約23〜30ヤード減)

横風の場合:

横風は飛距離よりも方向性に影響します。風上側を向いて打つ「風を計算に入れたエイミング」が重要です。

- 弱い横風: 目標の5ヤード風上を狙う

- 中程度の横風: 目標の10ヤード風上を狙う

- 強い横風: 目標の15〜20ヤード風上を狙う

シニアゴルファーの場合、特に風の影響を受けやすいため、この調整を意識することでスコアが大きく改善する可能性があります。

「私は風が強い日、以前は勘で対応していましたが、今は『中程度の向かい風なら1〜2番手上げる』と決めています。これだけでグリーンオン率が20%も上がりました」(高橋さん・70歳・ゴルフ歴34年)

実践的コースマネジメント:ヤーデージポストを戦略の起点にする

ここからは、より実践的なコースマネジメントについて解説します。ヤーデージポストを単なる距離表示として使うのではなく、戦略的思考のきっかけとして活用することが、シニアゴルファーのスコアアップの鍵となります。

1. ティーショットの戦略:「逆算の法則」を活用する

ティーショットで重要なのは、セカンドショットで攻めやすい位置に打つことです。これを「逆算の法則」と呼びます。

従来の考え方: とにかく遠くに飛ばす 新しい考え方: セカンドが得意な距離になる場所に打つ

例えば、パー4の400ヤードホールの場合を考えてみましょう。

若い頃のプレー:

- ティーショット:250ヤード

- 残り:150ヤード

- セカンド:7番アイアンでグリーンオン

飛距離が落ちた今:

- ティーショット:200ヤード

- 残り:200ヤード

- セカンド:フェアウェイウッド(苦手な距離)

この場合、200ヤードも飛ばす必要はありません。むしろ、セカンドが得意な距離になるよう調整すべきです。

逆算の実例:

- コース上の150ヤードポストの位置を確認

- 自分の得意なセカンド距離(例:140ヤード)を決定

- ティーショットで打つべき距離を逆算(400-140=260ヤード地点)

- しかし260ヤードは打てないので、2打で260ヤード地点に到達するプランを立てる

Bさん(70歳・ハンディキャップ15)の実践例:

「私はフェアウェイウッドが苦手なので、ティーショットは必ず200ヤードポストの少し先を目安に打ちます。そうすると残りが150ヤード前後になり、得意の7番アイアンで攻められるんです。以前は無理に飛ばそうとしてOBを連発していましたが、今は安定して90前後でラウンドできています」

ティーショットで意識すべきポイント:

- 飛距離よりも正確性: フェアウェイキープ率を上げることを最優先

- セカンドの距離を計算: 得意な距離が残るように調整

- ハザードの位置確認: ヤーデージポストを基準にOBや池の位置を把握

シニアになると、若い頃のように「とにかく飛ばす」という発想から、「次のショットを考えて打つ」という発想に切り替えることが極めて重要です。ヤーデージポストはその判断基準として最適なのです。

コースマネジメントについてさらに学ぶ:

【必ず100切りを達成する!】

“本当に突然に”訪れる感動の瞬間を呼び込む

ゴルフのレベルアップ方法

2. セカンドショットの戦略:「グリーンを3等分」する考え方

セカンドショットでは、ピンポジションに応じた戦略が必要です。ヤーデージポストはグリーン中央までの距離を示していることが多いため、ピンの位置によって距離を調整する必要があります。

シニアゴルファーにおすすめなのが「グリーンを3等分」する考え方です。

グリーンの3等分法:

グリーンを手前・中央・奥の3つに分け、ピンがどの位置にあるかでヤーデージポストの距離を調整します。

- ピンが手前(グリーン前方1/3): ヤーデージポストの距離から5〜10ヤード引く

- ピンが中央(グリーン中央1/3): ヤーデージポストの距離をそのまま使う

- ピンが奥(グリーン後方1/3): ヤーデージポストの距離に5〜10ヤード足す

具体例:

150ヤードのポストから打つ場合

- ピンが手前→実距離140〜145ヤード(8番アイアン選択)

- ピンが中央→実距離150ヤード(7番アイアン選択)

- ピンが奥→実距離155〜160ヤード(6番アイアン選択)

シニアゴルファーにとって、この10ヤードの差は1〜2番手の違いになるため、非常に重要です。

グリーンの大きさによる調整も必要:

- 小さいグリーン(20〜25ヤード): ±5ヤードで調整

- 標準的なグリーン(30〜35ヤード): ±7〜8ヤードで調整

- 大きいグリーン(40ヤード以上): ±10〜12ヤードで調整

「私は以前、ヤーデージポストの数字をそのまま信じて打っていました。でもピンが手前にある時にグリーンオーバーして、奥にある時にショートすることが頻繁にありました。今は必ずピン位置を確認して、距離を調整しています」(鈴木さん・74歳・ゴルフ歴36年)

3. アプローチの戦略:「100ヤードポスト」を基準点にする

アプローチでは、特に100ヤードのヤーデージポストが重要な基準となります。飛距離が落ちてきたシニアゴルファーにとって、100ヤード以内のショットの精度がスコアを大きく左右するからです。

100ヤードポストの活用法:

- 基準点として認識: 100ヤードポストを見つけたら、その位置を記憶

- 自分の位置を把握: ポストから自分のボールまでの距離を歩測

- 残り距離を計算: 100ヤード±歩測した距離=実際の残り距離

- 適切なクラブ選択: 計算した距離に最適なクラブを選ぶ

歩測の基本:

- 大人の1歩は約70〜80cm

- 10歩で約7〜8ヤード

- 慣れてくると目測でも正確に把握できる

地形による調整:

アプローチでは、単に距離だけでなく、グリーン周りの地形も考慮する必要があります。

- 上り傾斜: 1〜2番手上のクラブを選ぶ(例:60ヤードなら70ヤード用のクラブ)

- 下り傾斜: 1〜2番手下のクラブを選ぶ(例:60ヤードなら50ヤード用のクラブ)

- 向かい風: 1〜2番手上のクラブを選ぶ

- 追い風: 1〜2番手下のクラブを選ぶ

- グリーンが硬い: ランを計算して短めに打つ

- グリーンが柔らかい: ピンまで直接打つ

このような調整を加えることで、より正確なアプローチが可能になります。シニアゴルファーにとって、このアプローチの精度がスコア90切りの鍵を握っているのです。

実例:中村さん(69歳・ゴルフ歴32年)のアプローチ戦略

「私は100ヤード以内のショットを『得点圏』と呼んでいます。ここからいかに確実にグリーンに乗せるかが、スコアを左右します。100ヤードポストを見つけたら必ず歩測して、正確な距離を把握するようにしています。この習慣を始めてから、アプローチのミスが半分以下に減りました」

アプローチについてもっと詳しく知りたい方は:

ヤーデージポスト活用の「+α」テクニック

ここまでの基本戦略に加えて、さらに効果的なヤーデージポストの活用法をご紹介します。これらの「+α」の知識を身につければ、より一層スコアアップが期待できるでしょう。

1. 自分専用の「飛距離カード」を作成する

シニアゴルファーにおすすめなのが、自分専用の「飛距離カード」の作成です。ゴルフカートに貼ったり、ラウンドポーチに入れたりして、いつでも確認できるようにしましょう。

飛距離カードの作成例:

【Myクラブ飛距離表】(2025年11月現在)

-----------------------------------------

ドライバー: 200ヤード(フル)/ 185ヤード(8割)

5番ウッド: 170ヤード(フル)/ 160ヤード(8割)

7番ウッド: 150ヤード(フル)/ 140ヤード(8割)

5番UT: 140ヤード(フル)/ 130ヤード(8割)

7番アイアン:130ヤード(フル)/ 120ヤード(8割)/ 110ヤード(7割)

8番アイアン:120ヤード(フル)/ 110ヤード(8割)/ 100ヤード(7割)

9番アイアン:110ヤード(フル)/ 100ヤード(8割)/ 90ヤード(7割)

PW: 100ヤード(フル)/ 90ヤード(8割)/ 80ヤード(7割)

AW: 85ヤード(フル)/ 75ヤード(8割)/ 65ヤード(7割)

SW: 70ヤード(フル)/ 60ヤード(8割)/ 50ヤード(7割)

-----------------------------------------

※風なし、平坦な場所での平均値

※上り:+1番手、下り:-1番手

※向かい風:+1〜2番手、追い風:-1番手

このような表を作成することで、ヤーデージポストを見たときに、すぐに最適なクラブが選べるようになります。

デジタルツールの活用も効果的:

- スマートフォンのメモアプリに記録

- Excelやスプレッドシートで管理

- ゴルフ専用アプリ(「ゴルフネットワークプラス」「GDOスコア」など)を活用

「私はスマートフォンのメモに飛距離表を作って、いつでも見られるようにしています。年に2回(春と秋)更新して、常に最新の飛距離を把握しています」(小林さん・73歳・ゴルフ歴40年)

2. 「クラブ間の距離」を意識する

シニアゴルファーは、クラブ間の飛距離差が小さくなる傾向があります。これを逆手に取って、より細かい距離調整が可能になります。

クラブ間の飛距離差の理想:

- 若手ゴルファー: クラブ間で15〜20ヤードの差

- シニアゴルファー: クラブ間で10〜12ヤードの差

この小さい飛距離差を活用して、より正確な距離コントロールが可能になります。

実例:

150ヤードの距離があり、7番アイアンが150ヤード、8番アイアンが140ヤードの場合:

- 7番アイアンで8割ショット→145ヤード

- 8番アイアンでフルショット→140ヤード

- 8番アイアンで9割ショット→135ヤード

このように、クラブの選択とスイングの強さを組み合わせることで、5ヤード刻みでの距離調整が可能になります。

3. 「時間帯による距離の変化」を把握する

これは意外と知られていませんが、時間帯によってボールの飛距離は変化します。特にシニアゴルファーは体調の変化が大きいため、この影響を受けやすいのです。

時間帯による飛距離の変化:

- 早朝(スタート直後): 体が温まっていないため、通常より5〜7%飛距離が落ちる

- 午前中(体が温まった後): 最も飛距離が出る時間帯

- 午後(疲労が出始める): 通常より3〜5%飛距離が落ちる

- 夕方(疲労が蓄積): 通常より5〜10%飛距離が落ちる

対応策:

- 早朝のスタートホールでは、いつもより1番手上げる

- 午後の後半9ホールでは、徐々に番手を上げていく

- 体調管理(水分補給、軽いストレッチ)を徹底する

「私は以前、後半のハーフで急にショートが増えて、『おかしいな』と思っていました。疲労で飛距離が落ちていることに気づいてからは、後半は意識的に1番手上げるようにしています」(伊藤さん・71歳・ゴルフ歴37年)

4. 「最悪の場合」を想定したリスク管理

シニアゴルファーがスコア90を切るためには、「最悪の場合」を想定したリスク管理が欠かせません。ヤーデージポストを見ながら、「このショットが失敗したらどうなるか」を常に考えましょう。

リスク管理の思考プロセス:

- 現状把握: ヤーデージポストで正確な距離を確認

- 成功時のシナリオ: うまくいった場合の結果を想像

- 失敗時のシナリオ: ミスした場合の最悪の結果を想像

- リスク評価: 失敗時のペナルティの大きさを評価

- 決断: リスクとリターンを天秤にかけて最終判断

具体例:

150ヤードのポストから池越えのショット

選択肢1:攻める(7番アイアンでグリーン狙い)

- 成功時:グリーンオン、バーディチャンス

- 失敗時:池ポチャ、+2打のペナルティ、ダブルボギー以上の可能性

選択肢2:刻む(9番アイアンで池手前に刻む)

- 成功時:池手前120ヤード、次打でグリーン狙い

- 失敗時:最悪でも池手前、ボギーで収まる可能性が高い

判断基準:

- 今日の調子が良く、7番アイアンに自信がある→攻める

- 今日の調子が普通、または7番アイアンが不安定→刻む

- スコアが良く、リスクを取りたくない→刻む

- スコアが悪く、リスクを取らないと挽回できない→攻める

「私は『届くかどうか微妙な距離』と判断したら、必ず安全策を選びます。1打損しても、大叩きのリスクを避ける方が、長い目で見たスコアアップにつながります。これを徹底してから、トリプルボギー以上がほとんどなくなりました」(松本さん・75歳・ゴルフ歴43年)

リスク管理についてさらに詳しく:

知っておくべきゴルフの無罰救済5パターン!

リリーフエリアを賢く使いこなす方法

シニアゴルファーの成功事例:ヤーデージポスト戦略で90切りを達成

ここで、実際にヤーデージポスト戦略を実践して90切りを達成したシニアゴルファーの事例をご紹介します。

事例1:田中さん(68歳・ゴルフ歴35年)のケース

背景:

- 65歳まで平均スコア95前後

- 飛距離低下に悩み、一時期スコアが105まで悪化

- 「もう90は切れないかも」と半ば諦めていた

取り組んだこと:

- 全クラブの実飛距離を測定し直し

- 飛距離カードを作成してカートに貼付

- 得意なアプローチ距離(55ヤード)を確認

- ティーショットを得意な距離が残るよう調整

結果:

- 3ヶ月後に初の89を達成

- 現在は平均88〜92で安定

- 「飛距離が落ちたことを受け入れ、それに合わせた戦略を立てることが重要だと気づきました」

事例2:山本さん(76歳・ゴルフ歴42年)のケース

背景:

- 70歳まで平均スコア92前後

- 飛距離が急激に低下し、スコアが100を超えることも

- フェアウェイウッドとロングアイアンが特に苦手

取り組んだこと:

- 苦手なクラブ(3W、5W、5I)をバッグから抜く

- 代わりにユーティリティ(5UT、6UT、7UT)を投入

- 100ヤードポストを基準にしたアプローチ練習を週3回実施

- 風の影響を数値化して対応

結果:

- 半年後に87を達成

- 現在は平均85〜90で推移

- 「苦手なクラブを無理に使わず、得意なクラブだけでラウンドする決断が転機でした」

事例3:佐藤さん(72歳・ゴルフ歴38年)のケース

背景:

- 平均スコア98前後で停滞

- 大叩きホール(トリプルボギー以上)が多い

- 特に池越え、OBラインのあるホールでスコアを崩す

取り組んだこと:

- ヤーデージポストを基準とした「安全圏」を設定

- 「届くかどうか微妙な距離」では必ず安全策を選択

- リスク管理の思考プロセスを徹底

- 毎ホール、ティーショット前に「最悪のシナリオ」を想像

結果:

- 2ヶ月後に初の89を達成

- トリプルボギー以上が激減(月平均8回→2回)

- 「攻めないことが、実は一番攻撃的な戦略だと学びました」

これらの事例から学べること:

- 飛距離の低下は避けられないが、戦略で補える

- 自分の実力を正確に把握することが第一歩

- 得意な距離・クラブを活かす戦略が有効

- リスク管理を徹底することで大叩きを防げる

- 年齢に関係なく、スコアアップは可能

ゴルフの基本ルールについても確認したい方は:

最新のゴルフ技術とヤーデージポスト戦略の融合

2025年現在、ゴルフ技術は大きく進化しています。特にシニアゴルファー向けの技術革新が目覚ましく、これらを活用することで、さらに効果的なヤーデージポスト戦略が可能になります。

1. GPS距離計とヤーデージポストの併用

最近のGPS距離計は非常に精度が高く、1ヤード単位で正確な距離を測定できます。しかし、電池切れやGPSの誤差というリスクもあります。

推奨される使い方:

- 基本: ヤーデージポストで大まかな距離を把握

- 補助: GPS距離計で正確な距離を確認

- 最終判断: 両方の情報を総合して最適なクラブを選択

「私はGPS距離計を使っていますが、必ずヤーデージポストでも確認します。両方が一致していれば安心ですし、もし誤差があれば、より慎重に判断できます」(吉田さん・67歳・ゴルフ歴30年)

2. 最新のゴルフクラブ技術

2024〜2025年にかけて、シニアゴルファー向けのクラブが大きく進化しています。

注目の技術:

- 軽量化技術: カーボンシャフトのさらなる軽量化により、ヘッドスピードの低下を補う

- 高反発フェース: ルール適合範囲内で最大限の反発力を実現

- 低重心設計: ボールが上がりやすく、飛距離ロスを最小化

- AIによる最適設計: プレイヤーのスイングデータに基づいた最適なクラブ設計

シニア向け人気モデル(2025年):

- TaylorMade「Qi10 MAX」シリーズ

- Callaway「Paradym Ai Smoke MAX」シリーズ

- PING「G430」シリーズ

- Titleist「T200」シリーズ

これらの最新クラブを使用することで、飛距離の低下を最小限に抑えることができます。

3. スイング解析アプリの活用

スマートフォンのスイング解析アプリを使うことで、自分のスイングを客観的に分析できます。

おすすめアプリ:

- Swing Profile Golf Analyzer: スイングの軌道を3D表示

- V1 Golf: プロのスイングと比較可能

- Hudl Technique: スローモーション分析に優れる

これらのアプリを使って、ヤーデージポストを基準にした実飛距離測定の精度を高めることができます。

活用方法:

- 練習場でヤーデージポストを目安に各クラブを打つ

- スイング解析アプリでスイングを撮影

- ヘッドスピード、ボール初速、打ち出し角度などを記録

- 実際の飛距離とデータを照らし合わせて分析

4. オンラインゴルフレッスンの活用

最近では、オンラインでプロからレッスンを受けられるサービスも充実しています。

シニアゴルファー向けオンラインレッスン:

- ゴルフサプリ: シニア専門コースあり

- スマートゴルフレッスン: 自宅で学べるビデオレッスン

- GDOゴルフレッスン: プロによる動画添削サービス

これらのサービスを活用して、ヤーデージポストを活用したコースマネジメントについて、専門家のアドバイスを受けることもおすすめです。

クラブ選びについてもっと詳しく知りたい方は:

【徹底比較】レディースとメンズのゴルフクラブ、

あなたに本当に必要なのはどっち?

シニアゴルファーのための体力管理とラウンド準備

ヤーデージポスト戦略を効果的に実践するためには、適切な体力管理とラウンド準備も重要です。

1. ラウンド前の準備

前日の準備:

- 十分な睡眠: 最低7時間は確保

- 水分補給: 就寝前にコップ1杯の水

- 軽いストレッチ: 肩、腰、股関節を中心に

- 飲酒は控えめに: アルコールは翌日のパフォーマンスに影響

当日の準備:

- 朝食はしっかり: 炭水化物とタンパク質をバランスよく

- 早めの到着: スタート時間の1時間前には到着

- ウォーミングアップ: 軽いストレッチと素振り

- パッティング練習: 距離感を確認

「私は必ずスタートの90分前に到着して、ゆっくり準備します。焦って準備すると、最初のホールで失敗することが多いので」(森さん・69歳・ゴルフ歴33年)

2. ラウンド中の体調管理

水分補給:

- ハーフで最低500ml〜1リットルの水分摂取

- スポーツドリンクと水を交互に

- 喉が渇く前に少しずつ飲む

エネルギー補給:

- 3〜6ホール目でバナナやエネルギーバー

- 10〜12ホール目で軽食(おにぎり、サンドイッチ)

- 糖分の取りすぎに注意

疲労対策:

- カートに乗れる時は積極的に利用

- 不要な歩行を避ける

- 待ち時間に軽いストレッチ

3. ラウンド後のケア

クールダウン:

- ラウンド後の軽いストレッチ(5〜10分)

- 特に使った筋肉(肩、腰、脚)を中心に

- お風呂で温める(血行促進)

栄養補給:

- ラウンド後30分以内にタンパク質摂取

- 翌日の筋肉痛予防に効果的

- ビタミンB群も積極的に摂取

記録の整理:

- その日のラウンドの反省点を記録

- 特に効果的だった戦略をメモ

- 次回への改善点を明確化

「私はラウンド後、必ず『良かった点』『改善点』『次回試したいこと』の3つをメモしています。これを続けることで、着実にスコアが改善しています」(三浦さん・74歳・ゴルフ歴39年)

ゴルフマナーについても確認したい方は:

よくある質問(Q&A)|シニアゴルファー必見!飛距離が落ちても90を切る、ヤーデージポスト戦略の極意

ヤーデージポスト戦略について、シニアゴルファーからよく寄せられる質問にお答えします。

Q1. GPS距離計があれば、ヤーデージポストは不要ではないですか?

A: いいえ、両方を併用することをおすすめします。

GPS距離計は非常に便利ですが、以下の理由からヤーデージポストも重要です:

- 電池切れのリスク: GPS機器が使えなくなった時の保険

- 視覚的な確認: ヤーデージポストは視覚的に距離感を掴みやすい

- GPSの誤差: 衛星の受信状況により数ヤードの誤差が出ることも

- 戦略的思考のトリガー: ポストを見ることで戦略を考えるきっかけになる

GPS距離計で精密な距離を測り、ヤーデージポストで視覚的に確認する「ダブルチェック」が最も確実です。

Q2. ヤーデージポストがないコースではどうすればいいですか?

A: 以下の代替手段を活用してください。

- スコアカードの距離表示: ティーグラウンドからのレイアウト図

- GPS距離計やアプリ: より重要性が増します

- スプリンクラーヘッドの表示: グリーンまでの距離が書かれていることが多い

- コース上の樹木: 特徴的な樹木を目印にする

- 歩測の習慣化: 自分の歩幅で距離を測る能力を磨く

ヤーデージポストがないコースは、逆に距離感を養う良い練習になります。

Q3. 飛距離が不安定で、実飛距離の把握が難しいのですが?

A: 以下の方法で安定した距離把握を目指してください。

短期的な対策:

- その日のスタート前に練習場で数球打って、その日の調子を確認

- 調子が悪い日は、いつもより1番手上げることを基本とする

- 不安な時は常に「届く可能性が高い方」のクラブを選択

長期的な対策:

- レッスンプロに相談してスイングの安定性を向上

- 体力トレーニングで基礎体力を向上

- クラブフィッティングで自分に合ったクラブを見つける

「私も以前は飛距離が不安定でしたが、レッスンプロに指導を受けて、スイングのリズムを一定にする練習をしました。今では飛距離が±5ヤードの範囲で安定しています」(加藤さん・70歳・ゴルフ歴36年)

Q4. グリーンの硬さはどうやって判断すればいいですか?

A: 以下の方法でグリーンの硬さを推測できます。

判断方法:

- 前日の天気: 雨の翌日は柔らかい、晴天が続くと硬い

- 季節: 夏は硬め、春秋は柔らかめ、冬は状況により大きく異なる

- 芝の種類: ベント芝は柔らかめ、高麗芝は硬め

- スタート前の練習グリーン: 必ず確認する

- 同伴者のボール: 他の人のボールの跳ね方を観察

対応策:

- 硬いグリーン:ランを多めに計算、短めに打つ

- 柔らかいグリーン:キャリーで距離を出す、ピンまで直接狙う

「私は必ず練習グリーンで、ボールをグリーンに落としてバウンドの具合を確認します。これでその日のグリーンの硬さが大体わかります」(木村さん・73歳・ゴルフ歴41年)

Q5. 同伴者のプレーを待っている間、何をすればいいですか?

A: 効率的に時間を使いましょう。

待ち時間の活用法:

- 次のショットの準備: ヤーデージポストで距離を確認

- 戦略を考える: どこに打つか、どのクラブを使うか

- 軽いストレッチ: 肩、腰を軽く回す

- 深呼吸: リラックスして集中力を維持

- 他の人のショットを観察: 風の影響、ボールの転がり方を学ぶ

ただし、過度に考えすぎると逆効果です。適度にリラックスすることも重要です。

Q6. 風が強い日はどう対応すればいいですか?

A: 風を味方につける戦略を立てましょう。

強風時の対応:

- クラブ選択: 向かい風なら2〜3番手上げる

- ボールの位置: 低い球を打ちたい時は右足寄りに

- スイング: フルスイングではなく、コンパクトなスイングで

- 方向性: 横風は大きめに見積もって対応

- 無理をしない: 強風時は無理に攻めず、安全策を選択

「強風の日は、いつもより飛距離が20〜30ヤード落ちることを前提に、クラブ選択を2〜3番手上げることにしています」(斎藤さん・75歳・ゴルフ歴44年)

Q7. 体力的に18ホール回るのが辛くなってきました。対策はありますか?

A: 無理せず、自分のペースでゴルフを楽しみましょう。

体力温存の工夫:

- カートの積極利用: 乗用カートを利用できるコースを選ぶ

- ハーフラウンド: 9ホールだけプレーするのも選択肢

- プレー頻度の調整: 週1回から隔週1回に減らす

- 仲間との相談: 体力に自信がない旨を伝え、ペースを調整してもらう

- 早めのスタート: 涼しい時間帯にプレーする(夏場)

ゴルフは生涯スポーツです。無理をせず、長く楽しめる方法を見つけることが大切です。

ネットスコアについて詳しく知りたい方は:

ゴルフ初心者必見!

ネットスコアでゴルフがもっと楽しくなる理由

これからのシニアゴルフ:2026年以降のトレンド

最後に、2026年以降のシニアゴルフのトレンドについて触れておきます。

1. シニア専用コースの増加

日本では高齢化社会の進展に伴い、シニアゴルファー専用のコースやティーグラウンドが増加しています。

シニア専用ティーの特徴:

- 通常より前方に設置(全長5,000〜5,500ヤード)

- フェアウェイが広く設計

- ハザードが少ない

- カート道が整備され、歩行が少ない

2026年以降、こうしたシニアフレンドリーなコースがさらに増えることが予想されます。

2. テクノロジーのさらなる進化

期待される技術:

- AIキャディ: スマートウォッチやアプリがコースマネジメントをアドバイス

- スイング補正クラブ: センサー内蔵のクラブが最適なスイングを提案

- バーチャルレッスン: VR技術を使った臨場感のあるレッスン

- 健康管理機能: プレー中の心拍数、消費カロリーをリアルタイム管理

これらの技術を活用することで、シニアゴルファーでもより戦略的で安全なゴルフが楽しめるようになるでしょう。

3. シニアゴルフコミュニティの拡大

オンラインとオフラインを融合したシニアゴルフコミュニティが拡大しています。

コミュニティの特徴:

- 同年代のゴルファーとの交流

- 技術情報やコース情報の共有

- 定期的なコンペの開催

- オンラインでの相談やアドバイス

2026年以降、こうしたコミュニティがさらに活発化し、シニアゴルファー同士のネットワークが広がることが期待されます。

ゴルフのシニア年齢について詳しく知りたい方は:

ゴルフのシニアは何歳から?

プロ・アマ・シニアティーの年齢基準を完全解説

まとめ:飛距離よりも「戦略」で90を切る

シニアゴルファーにとって、飛距離の低下は避けられない現実です。しかし、それはスコアアップの妨げにはなりません。むしろ、ヤーデージポストを活用した戦略的なプレーを身につけることで、飛距離が落ちても90を切ることは十分に可能です。

本記事でご紹介した戦略のまとめ:

基本戦略:

- 自分の「実飛距離」を正確に把握する

- 「手前からのアプローチ」を最大の武器にする

- ヤーデージポストを使った「安全圏」を設定する

- 風の影響を数値化して対応する

実践的コースマネジメント:

- ティーショットでは「逆算の法則」を活用する

- セカンドショットでは「グリーンを3等分」する考え方を取り入れる

- アプローチでは「100ヤードポスト」を基準点にする

+αテクニック:

- 自分専用の「飛距離カード」を作成する

- 「クラブ間の距離」を意識する

- 「時間帯による距離の変化」を把握する

- 「最悪の場合」を想定したリスク管理を行う

成功のポイント:

- 現実を受け入れる:飛距離の低下は自然なこと

- 戦略的思考:若い頃と同じプレーではなく、新しい戦略を立てる

- 継続的な改善:毎ラウンドから学び、改善を続ける

- 体調管理:適切な準備とケアで最高のパフォーマンスを

- 楽しむこと:スコアだけでなく、ゴルフそのものを楽しむ

これらの戦略を実践することで、飛距離よりも「賢さ」でスコアを縮めることができます。

ヤーデージポストは、シニアゴルファーにとって単なる距離表示ではなく、スコアアップのための強力な味方なのです。

明日のラウンドから、ぜひヤーデージポストを意識した戦略的なプレーを心がけてみてください。90切りの扉が、あなたにも必ず開かれるでしょう。

年齢を重ねるごとに深まるゴルフの奥深さを楽しみながら、これからも素晴らしいゴルフライフを送ってください。

ゴルフルールの最新情報も確認しておきましょう:

▶︎こちらもおすすめ

Amazonゴルフストア – 練習用具からウェアまで豊富な品揃え

楽天ゴルフ市場 – ポイント還元でお得に購入

楽天GORA– 日本最大級ゴルフ場予約サイト

日本ゴルフツアー機構(JGTO)

日本プロゴルフ協会(PGA)

日本女子プロゴルフ協会(LPGA)

全米ゴルフ協会(USGA)

日本ゴルフ協会(JGA)

ピンゴルフ公式

タイトリスト公式

キャロウェイ公式

キャロウェイゴルフ公式サイト – ELYTEシリーズ

テーラーメイドゴルフ公式サイト – Qi35シリーズ

PINGゴルフ公式サイト – G440シリーズ

スコア100切りを目指す!アベレージゴルファーのレベルと上達への近道を解説

【必ず100切りを達成する!】“本当に突然に”訪れる感動の瞬間を呼び込むゴルフ上達ガイド

【初心者ゴルフスクール博多】福岡・博多でゴルフレッスンを始めるならここ!初心者に優しいおすすめスクール&上達法を徹底解説

プロも実践!ウィークグリップで飛距離とコントロールを両立する方法

【初心者必見】ゴルフの予備球、いつ打つべき?5つのシチュエーションを解説

接待ゴルフで恥をかかない!イーブンパーとスコアの数え方を完全マスター

冬のゴルフ練習場─レンジボールが飛ばない科学的理由と7つの対策ガイド編

リブゴルフとは何か?PGAツアー激震!日本人選手が年3億円稼ぐ新時代|LIVゴルフ

なぜあなたのゴルフ暫定球は無駄になるのか?正しい宣言と5つの打ち方テクニック

ウィークグリップとは?メリットと向いている人の特徴を徹底解説

リブゴルフとは何か?PGAツアー激震!日本人選手が年3億円稼ぐ新時代|LIVゴルフ

プロゴルフ観戦がもっと楽しくなる!『ツアー』と『トーナメント』の違いを徹底解説

リブゴルフとは何か?PGAツアー激震!日本人選手が年3億円稼ぐ新時代

ゴルフのシニアは何歳から?プロ・アマ・シニアティーの年齢基準を完全解説

欧州ツアーから「DP World Tour」へ!名称変更の背景と賞金総額の変化とは?

女子プロゴルフの序列を決める「メルセデスランキング」徹底解説|初心者でもすぐわかる!

60代からでも遅くない!シニアゴルファーのためのレギュラーティー活用術

ゴルフのミッドシニアとは?65歳から始まる新たなゴルフライフの楽しみ方